Kurs Familien- und Erbrecht - für den vollen Erfolg in Deiner Klausur!

Anschauliche Darstellung: Die RieckerRep-Kurse arbeiten mit anschaulichen Animationen.

Fächerübergreifendes Lernen: Der Kurs bildet Verknüpfungen zu anderen Rechtsgebieten, insbesondere im Hinblick auf Verfügungsbeschränkungen im Mobiliar- oder Immobiliarsachenrecht (§§ 1365, 1369 BGB) oder auf das Zivilprozessrecht (§ 739 ZPO).

Klausurrelevanz: Alle behandelten Themen sind auf Klausuren und die Prüfungsrelevanz im Jurastudium abgestimmt

Quizfragen: Nach jedem Video erwarten dich Multiple-Choice-Quizfragen, die gezielt auf die Inhalte des jeweiligen Abschnitts abgestimmt sind. So kannst du dein erlerntes Wissen direkt überprüfen.

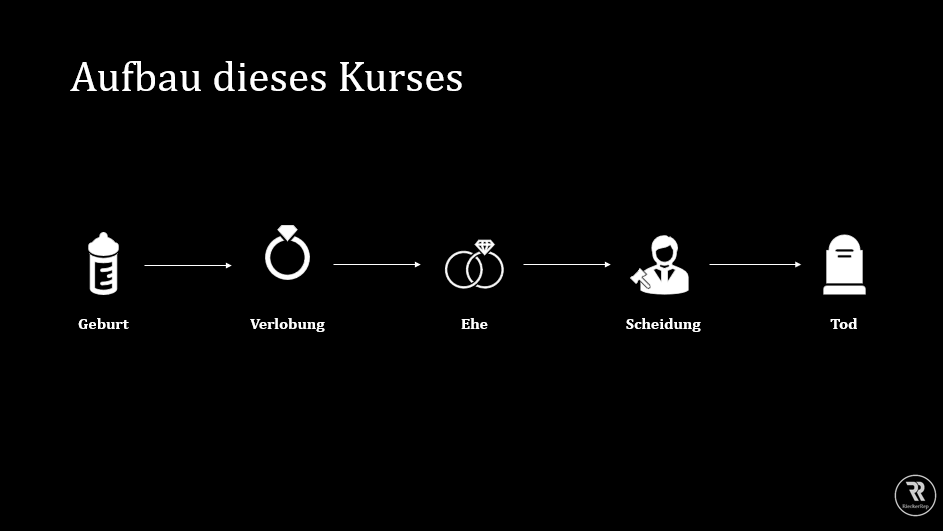

Der Kurs ist eine Reise durch alle (rechtlich möglichen) Etappen des Lebens: Geburt, Verlobung, Heirat, Scheidung und Tod.

Inhaltsübersicht (Familienrecht)

Kapitel 1: Verwandtschaft

Kapitel 2: Verlöbnis & Eheschließung

Kapitel 3: Die eheliche Lebensgemeinschaft

Kapitel 4: Güterstand & Scheidung

Gesamtdauer: 2h 08 min

Inhaltsübersicht (Erbrecht)

Kapitel 1: Gesetzliche Erbfolge

Kapitel 2: Das Testament

Kapitel 3: Erbvertrag & Erbschein

Kapitel 4: Pflichtteil

Kapitel 5: Verfügungen zu Lebzeiten

Gesamtdauer: 2h 43 min

Kapitelübersicht - das erwartet dich im Kurs

Familienrecht

Kapitel 1: Verwandtschaft

Im Bereich des Familienrechts stehen die rechtlichen Beziehungen zwischen Verwandten, Ehegatten und Lebenspartnern im Mittelpunkt. Der Kurs beginnt mit der Einführung in die Begriffe der Verwandtschaft und Schwägerschaft, wie sie im BGB geregelt ist. Du findest heraus, wer eigentlich ein rechtlicher "Vater" und eine rechtliche "Mutter" ist. Neben den grundsätzlichen Definitionen beschäftigen wir uns mit der elterlichen Sorge (Personensorge und Vermögenssorge), dem Unterhaltsrecht (welches auch im Deliktsrecht relevant werden kann, vgl. § 844 II BGB) und der Haftung innerhalb der Familie gemäß § 1664 BGB.

Kapitel 2: Verlöbnis & Eheschließung

Im zweiten Kapitel schauen wir uns an, was eigentlich rechtlich passiert, wenn man sich das "Ja"-Wort gibt (ein wenig unromantisch, ich weiß...) und wie man sich verlobt. Spoiler: Verlöbnisse haben mehr rechtliche Folgen, als man denkt. Von Rücktrittsansprüchen über Schenkungsrückforderungen bis hin zu Fragen der Einwilligung von Minderjährigen – wir gehen alles Schritt für Schritt durch.

Kapitel 3: Die eheliche Lebensgemeinschaft

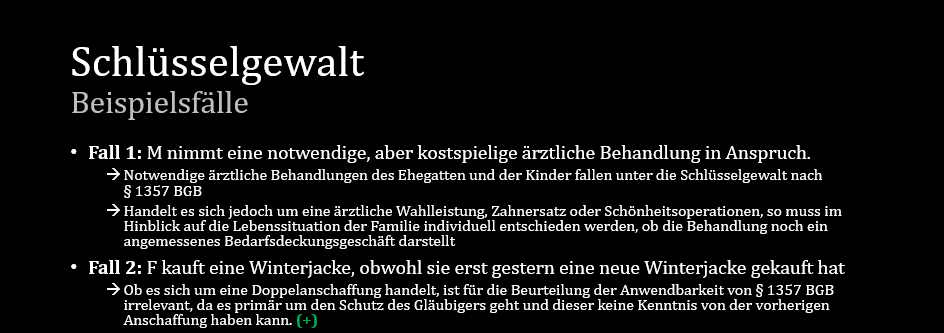

Bei dem Kapitel zur ehelichen Lebensgemeinschaft beschäftigen wir uns mit dem Ehealltag und den dahingehenden rechtlichen Bestimmungen im BGB. Hier reden wir über Rechte, Pflichten und praktische Themen wie die sogenannte Schlüsselgewalt (§ 1357 BGB) – die Regelung, die einem Ehepartner erlaubt, für den anderen Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs abzuschließen. Klingt sperrig? Keine Sorge, anhand von Beispielen wird das glasklar. Auch widmen wir uns der Eigentumsvermutung bei Haushaltsgegenständen gemäß § 1362 BGB und ergänzen dein Wissen um die zivilprozessrechtliche Pendant in § 739 ZPO.

Wir widmen uns hier auch den typische klausurrelevanten Problemen der Schlüsselgewalt, wie:

Sind Ehegatten Mit- oder Gesamtgläubiger?

Hat der andere Ehegatte auch die Möglichkeit zur Ausübung von Gestaltungsrechten?

Entfaltet der § 1357 BGB auch eine dingliche Wirkung gegenüber dem anderen Ehegatten?

Damit Du auch sicher in der Klausuranwendung wirst, unterstützt Dich der Kurs mit zahlreichen Beispielen:

Kapitel 4: Güterstand & Scheidung

Manchmal erfüllt sich das Versprechen "bis der Tod uns scheidet" leider nicht, sodass es zu einer Scheidung kommt. Eng mit dem Scheidungsrecht hängt auch das Güterrecht zusammen, dass sich der Frage widmet, welche Ausgleichsansprüche einem Ehegatten nach der Scheidung zustehen.

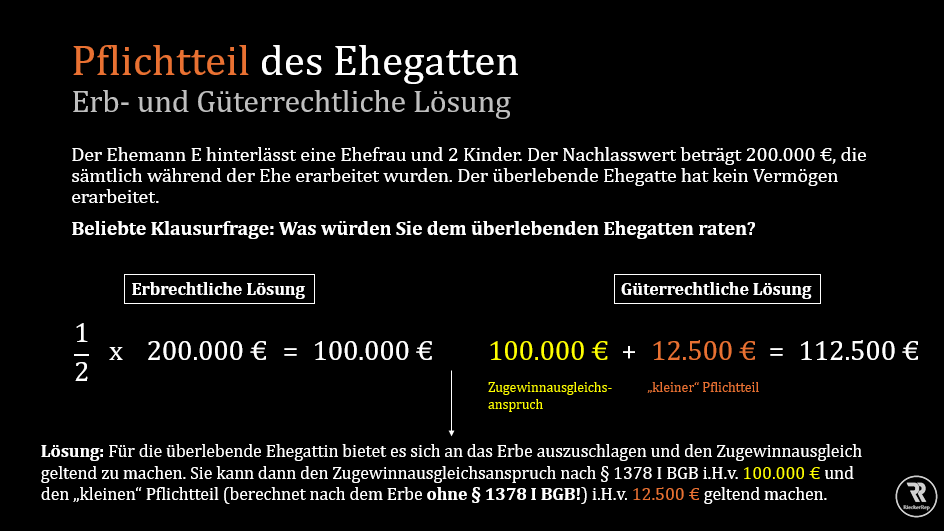

Wir widmen uns dahingehend auch dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft (auch relevant für das Erbrecht!) und der Berechnung des Zugewinnausgleichsanspruchs gemäß § 1378 I BGB.

Das Güterrecht kommt jedoch nicht nur nach der Scheidung zum Tragen, sondern spielt auch schon während der Ehe eine Rolle und zwar im Hinblick auf die Verfügungsbeschränkungen der "Verfügung über das Vermögen im Ganzen" (§ 1365 BGB) und der "Verfügung über Haushaltsgegenstände" (§ 1369 BGB). Hier widmen wir uns auch den absoluten Klausurklassikern:

Grundpfandrechte: Stellt die Belastung mit einem Grundpfandrecht (Hypothek / Grundschuld) eine „Verfügung über das Vermögen im Ganzen“ dar?

Einzelgegenstände: Unterfallen auch Einzelgegenstände der Genehmigungspflicht nach § 1365 BGB?

Kenntnis: Muss der Erwerber Kenntnis darüber haben, dass es sich um eine Verfügung über das Vermögen im Ganzen handelt?

Scheidung: Ist eine Zustimmung auch bei Scheidung der Ehe noch erforderlich?

Erbrecht

Während sich das sonstige Zivilrecht mit der Gestaltung von Ansprüchen zu Lebzeiten beschäftigt, so geht es im Erbrecht um die Regelung seines Vermögens über den Tod hinaus. Das Erbrecht wird auf humorvolle Weise mit der Geschichte von "Haus Schnösel" erklärt.

Kapitel 1: Gesetzliche Erbfolge

Im ersten Kapitel wird erläutert, wie Vermögen rechtlich geordnet wird, wenn keine Verfügung von Todes wegen vorliegt. König Emil Schnösel, war ein so entspannter Herrscher, dass er es nicht für nötig hielt, seine Erbfolge testamentarisch zu regeln.

Übrigens kannst Du dir das erste Kapitel des Kurses zum Probehören auf YouTube angucken:

Wir lernen den Grundsatz der Universalsukzession (§ 1922 BGB) kennen. Es wird die gesetzliche Erbfolge dargestellt, die bestimmt, welche Personen in welcher Reihenfolge erben. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Unterscheidung zwischen Erben erster, zweiter und dritter Ordnung. Wir beschäftigen uns mit dem Ehegattenerbrecht (§ 1931 BGB), dem Repräsentations- und Eintrittsprinzip, der Erbengemeinschaft und der Ausschlagung einer Erbschaft.

Weil die meisten Jurastudierenden mit der Mathematik eher "auf Kriegsfuß" stehen oder sogar deshalb anfangen haben Jura zu studieren, weil Mathematik nicht im Studium vorkommt, werden auch die Grundlagen der Bruchrechnung im Kurs behandelt:

Kapitel 2: Testament

Anders als der König von Haus Schnösel, war die Königin fleißig und hat sich als Erblasserin darum gekümmert, ihre Erbfolge detailliert zu regeln.

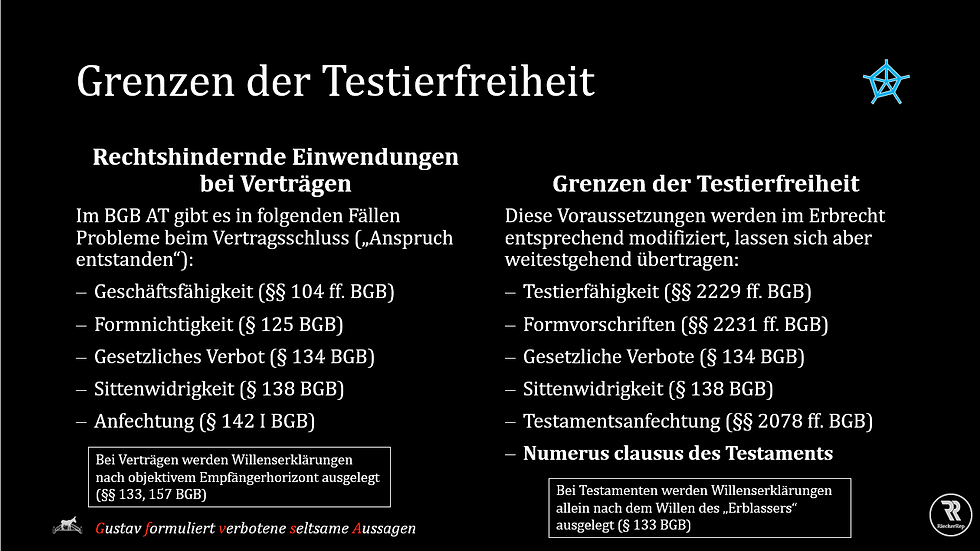

Im zweiten Kapitel widmen wir uns der gewillkürten Erbfolge und dem Testament. Insbesondere setzen wir uns damit auseinander, wie sich die Auslegung von Willenserklärungen im Erbrecht von der Auslegung im Vertragsrecht (§§ 133, 157 BGB) unterscheidet.

Wir beschäftigen uns mit den Grenzen der Testierfreiheit und insbesondere den Formvorschriften des Testaments (§ 2247 BGB), dem Widerruf eines Testaments, dem Sonderproblem des "Geliebtentestaments" und dem sog. numerus clausus von Testamenten (Erbeinsetzung, Enterbung, Vermächtnis und Auflage). Auch setzen wir uns mit dem Unterschied zwischen Ersatz-, Vor- und Nacherbschaft auseinander.

Den Abschluss des Kapitels bildet das sog. gemeinschaftliche Testament der Ehegatten ("Berliner Testament") und die Wechselbeziehung, die Testamente von Ehegatten haben können.

Kapitel 3: Erbvertrag & Erbschein

Hier wird der Erbvertrag als verbindliche Regelung für den Nachlass vorgestellt, einschließlich seiner Unterschiede zum Testament. Ebenso widmen wir uns dem Erbschein und dem öffentlichen Glauben des Erbscheins. Ein nicht zu vernachlässigendes Thema, denn der Erbschein wird gerne als "erbrechtliches Problem" in einer Mobiliar- oder Immobiliarsachenrechtlichen Klausur abgeprüft.

Kapitel 4: Pflichtteil

Das vierte Kapitel behandelt das Pflichtteilsrecht, das sicherstellt, dass nahe Angehörige auch bei Enterbung einen Mindestanspruch auf den Nachlass haben. Es werden die Voraussetzungen und Berechnung des Pflichtteils sowie Möglichkeiten des Pflichtteilsentzugs besprochen. Wir schließen hier den Kreis zum Familienrecht und setzen uns auch mit der güterrechtlichen und erbrechtlichen Lösung zugunsten der Erbschaft des Ehegatten auseinander.

Kapitel 5: Verfügungen zu Lebzeiten (Examen)

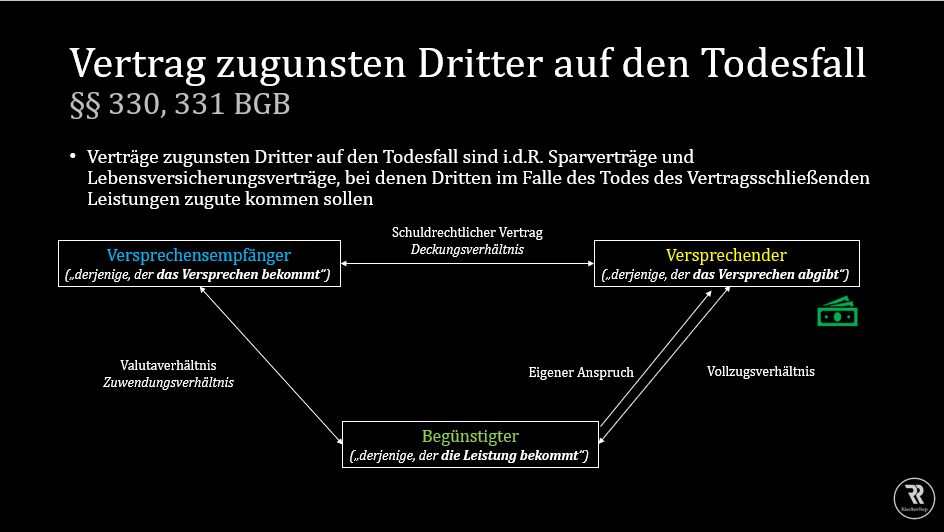

In dem letzten Kapitel für Examenskandidaten widmen wir uns der "Schenkung von Todes wegen" gemäß § 2301 BGB und dem Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall nach § 330, 331 BGB.

Bei erfolgreichem Absolvieren des Kurses erwirbst Du das Abzeichen "Streitschlichter":

Noch Fragen? Schreibe jederzeit eine E-Mail an rieckerrep@gmail.com!

Rechtliche Hinweise

Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG)

Die Inhalte dieses Kurses dienen ausschließlich der Unterstützung und Förderung eines selbstständigen und autodidaktischen Lernprozesses. Es handelt sich um ein Angebot zur reinen Wissensvermittlung, das ohne persönliche Betreuung oder Interaktion durch den Anbieter erfolgt.

Die bereitgestellten Materialien, einschließlich der Multiple-Choice-Fragen und anderen Lernhilfen, sind freiwillige Zusatzangebote und stellen keine Erfolgskontrolle oder Prüfung dar. Ein Zertifikat wird bei Abschluss des Kurses nicht bereitgestellt. Das Kurs-Abzeichen wird als Anerkennung für das Absolvieren des Kurses verliehen und wird intern auf dem Profil angezeigt. Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Zertifikat oder eine formale Qualifikation im Sinne eines Bildungsabschlusses. Das Abzeichen dient rein zur Motivation und symbolisiert den erfolgreichen Abschluss des Kurses.

Eine systematische Anleitung oder Erfolgsgarantie wird nicht gewährleistet. Dieses Angebot unterfällt nicht dem Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG), da keine Betreuung, Korrektur oder Erfolgskontrolle durch den Anbieter erfolgt.

Urheberrecht:

Alle Inhalte dieses Kurses, einschließlich der Texte, Videos, Grafiken, und interaktiven Elemente, sind urheberrechtlich geschützt. Jede unbefugte Nutzung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Weitergabe der Inhalte, sei es vollständig oder in Teilen, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Anbieters nicht gestattet.

Haftungsausschluss:

Die Nutzung der Kursinhalte erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Anbieter haftet nicht für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte entstehen könnten, es sei denn, diese beruhen auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.

AGB

Für den Kurs gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von RieckerRep.